發布日期:2025-05-17 16:51:10

發布日期:2025-05-17 16:51:10 訪問量:

訪問量:

就一般概念來講,船醫指船艦(上的)醫生,英語用ship doctors、ship surgeons、ship physicians來表達,但在近代(或帆船時代),外科船醫的人數最多,因為內科醫生的地位高,其不愿意登船出海,這一類工作基本由外科醫生負責。這也是西方醫學史、醫生歷史的一個微觀縮影,即近代以前,內科醫生對西醫的影響較大,外科醫生僅與理發師同屬一個行會,處理一些教會認為“不干凈”的事(比如理發、放血等)。近代中后期以后,外科學才逐步得到重視。

西方航海醫學的發展有三個階段:槳船、帆船和蒸汽船時期。進入第二階段,航海醫學才算真正起步,因為船醫登船必須滿足兩個條件:一是風帆船航行距離增加;二是航行時間增多。也就是說,遠航增加了船員患病風險,因此需要醫生,需要發展航海醫學。

18世紀末19世紀初,隨著大航海運動的開展,海上的遠洋航(帆)船越來越多,船醫面臨人員短缺、晉升難度大、任務繁重、工作條件差、薪水少、地位低等多種問題,在很長一段時間,即便船醫參與到航海活動中,也未能受到重用。當然,所有問題中最棘手的是,船醫如何降低海上、海外的高死亡率。

在整個17世紀,荷蘭東印度公司船員的死亡率為6.7%。具體來講,1690—1700年,死亡率約為9%;其中1690—1695年,死亡率為20%。整個18世紀,荷東公司船員的死亡率上升到7.3%。具體而言,1730—1750年為9%,1770—1775年則升至可怕的23%(另載為18.7%),1770—1780年為12%。還有記載,1602—1795年,大概有1000000名歐洲人(海員、船員,除士兵)登上荷東公司船只前往東方,但由于海上(外)的高死亡率,最終只有約1/3的人返回荷蘭。更有數據顯示,18世紀每年有4000名歐洲人死于荷東公司的活動(包括航海航行)中。就荷東公司航船而言,從亞洲返回歐洲時的死亡率相對較低,為2%—4%。有學者認為,18世紀的高死亡率造成了荷東公司的衰退,甚至荷蘭的衰落。

當時,英國的相關情況同樣不好。1781年,英國船醫布萊恩(Blane)說道:“7月之前的12個月,艦隊中(共有715名船員)有59人在戰斗中喪生。同時,當地海軍醫院共有12109名病患,過去的一年中有862人死去。總之,在我服役的艦隊中,死亡率達到1/7……其實,整個西印度英海軍的死亡率也差不多為1/7。另外,還有350人被送回英國,有些成為殘疾人,有些患上慢性病,都不能再服役。”

17世紀末18世紀初,盡管西歐船醫勤奮工作,但未能降低船員的高死亡率,其中原因是多方面的。首先,從18世紀起,航海疾病的種類就一直在增加,致病人數多且致命的病種有痢疾、斑疹傷寒、壞血病、瘧疾和黃熱病等。1758年7月1日至1760年7月1日,船醫詹姆斯·林德曾在英屬哈斯拉爾(Haslar)皇家醫院對5743名患病海員作過調查,其中有4275名病人患上典型的海洋或熱帶疾病,其中發熱患者有2174人,壞血病患者有1146人,肺結核患者有360人,風濕病患者有350人,痢疾患者有245人。另外1468名海員患上其他內外科疾病。林德總結道:“看來發熱、壞血病、肺結核等疾病對英軍威脅最大。”這之中如果再細分,發熱患者最多,達38%;壞血病患者占20%;痢疾患者占4%。海軍船醫布萊恩提供的數據中,患壞血病的船員有6%,痢疾患者高達24%,胸痛和風濕病患者相對較少,為0.9%—6%。18世紀中后期,船醫羅伯特森(Robertson)記載過西印度地區的病患情況,分別為:各種發熱病人有390人,痢疾患者有96人,腹瀉患者有28人,肚子痛的有17人,咳嗽者有16人,風濕病患者有29人,壞血病患者有30人,總計606人。

其次,西歐輕視海上醫療也是導致海疾增多的原因。18世紀初,無論軍隊指揮官還是政府官員,都不太關心海軍醫療問題,他們更操心火炮、軍艦的技術革新。不過,隨著海外殖民地增多,海上戰爭愈發激烈,航海疾病也給軍隊帶來越來越大的壓力,海軍將領、政府官員必須制定出切實有效的方案來解決疾病削弱戰力的問題。英國指揮官安松(Anson)曾經帶領英軍洗劫了一艘滿載貨物的敵方商船,還搶劫了一座城市。這本是值得炫耀的事,但他們的“風頭”卻被壞血病搶走了。安松有不少手下患上壞血病,后來死去。他們本是英勇的戰士,最終卻被傷病擊倒。哈斯納爾的皇家醫院擠滿此類患者,就連附近的小教堂也被改造成臨時病房。

再次,西歐國家海外擴張活動增加后,船艦多載軍人是無法避免的。如果船艙不能保證通風、干燥、透氣,則有暴發疾疫的可能。有一種觀點認為,當荷東公司船舶停在港口時,船員更容易患病。18世紀,荷東公司赴亞洲的船艦多為帆船,需要在岸邊等待季風到來,方可出發。由于等待時間長,船員患病的可能性增加。1770年1月,荷東公司在米德爾堡招聘了37名船員,結果他們剛登上船,便患上流行病。1773年7月,阿姆斯特丹內科醫生C. J. 德·法瑪爾斯(Famars)致函荷東公司,他談道:“眾多醫生認為,船上空間太密閉,停在岸邊時就更不通風,如果船員增多,就很容易染病。”荷東公司澤蘭分部負責人對此表示無奈,他談到荷蘭在海外有不少據點,亞洲據點更是缺人,所以公司每次都要盡可能多地載去員工,再加上船上空間狹小,船舶在港口的等待時間長,船員患病是不可避免的。對此,法瑪爾斯提出一種昂貴且麻煩的解決辦法:任何人登船前,都要強制清潔身體(去除虱子),然后換上由公司統一準備的干凈衣服。不過此法只能解決衛生問題,無法解決等待時間長、空間擁擠等問題。由此看來,18世紀的高死亡率并非全部發生在亞洲,有時荷東公司商船在歐洲尚未起航時,大部分船員就已經染上疾病。

最后,到了18世紀,在海上(外)服役軍人的體質變差了。以英國為例,在愛德華六世統治時期(1547—1553),皇家海軍規模很小,由于當時仍然實行采邑制,海軍戰船及船員均由地方諸侯提供,兵役任務分攤到5個港口城市:哈斯丁斯(Hastings)、丹佛(Dover)、希瑟(Hythe)、羅姆尼(Romney)、桑德維奇(Sandwich)。比如在丹佛,國王征召軍隊時,其統治者每年要提供20艘船(15天內),每艘船配備20名船員。在伊麗莎白一世統治時期(1558—1603),即便面對強大的西班牙艦隊,英海軍的規模仍然不大,僅有7000人,當時英國有500萬人,海軍人數與總人口的比例為1∶700。到了斯圖亞特王朝,英國海軍的規模又縮小到3000—4000人。但到了18世紀末,海軍規模一下子增加到85000—100000人,海軍人數與總人口的比例達到1∶133(當時英國總人口數約為12000000)。這反映出兩個問題:其一,英國海軍規模在擴大;其二,英軍不一定能招募到那么多合格的海員。其實,無論是采邑提供兵源還是海軍雇傭軍人,都是征兵,只要確保人數足夠,兵源組成復雜一點都沒有關系。18世紀,英國海軍更難征募到足夠多且健康的海員,就只能到處找些乞丐、流浪漢和自耕農充數。這些人處于社會底層,生活習慣較差。一些人本身就患病,另一些人則是抵抗力差,這簡直是為傳播疾病創造條件。另外,海員人數激增后,軍方不能及時提供糧食補給,也容易造成他們營養失衡,免疫力下降。其他導致死亡率提高的原因還有:船上隨時會暴發流行病,遇到這種情況,船長一般會選擇返航,回到醫療條件好的地方,這無疑耽擱了航行,增加了航行時間,無意中助長了疾病傳播;另外,氣候不斷變化,缺乏新鮮食物及淡水,遭遇戰爭,頻繁接觸不同環境下的病原體,船員的成分越來越復雜(導致業務素質降低)等,都會造成麻煩。

相對來說,返程(從亞洲返回歐洲)死亡率相對較低的原因有:船員可以在巴達維亞、好望角等地得到較長時間的休整(3個月左右);返程人數相對少,食物淡水分配均勻,空間不再擁擠;存活的船員身體素質好,即便在環境惡劣的熱帶雨林也經得住考驗;船員心情相對輕松愉悅,助其渡過難關。

無論如何,西歐各貿易公司、各國海軍的高死亡率現象足以引起這些國家的重視。荷東公司船員的死亡率一直居高不下,不僅公司,連整個荷蘭社會都開始關注船員的生死。荷蘭科學協會還提供獎金,獎勵提供救治辦法的人,雖然收效甚微,卻反映了相關問題的嚴重性,也表明了要緩解情況的決心。其實,解決這些問題的關鍵就是船艦上的醫生,他們不但具有理論知識,還親身經歷海上的情況,西歐國家早就應該重視船醫們的意見建議了。

在18世紀末19世紀初的西歐,擁有一定社會地位的船醫威廉·柯克布恩(William Cockburn,1669—1739)、詹姆斯·林德(James Lind,1716—1794)、吉爾伯特·布萊恩(Gilbert Blane,1749—1834)、托馬斯·托特爾(Thomas Trotter,1760—1832)、托馬斯·羅伯特森(Thomas Robertson,1793—1828)、萊昂納德·吉爾里斯皮(Leonard Gillespie,1758—1842)等人提出航海醫學改革理念及建議,有些甚至開展了改革實踐。他們認為,需要改進的核心內容大致分為兩類:一是如何提出有效醫治方法,降低死亡率,確保船員健康,做好預防工作;二是如何發展航海醫療。

第一,對于當時海上最兇猛的疾病(壞血病),船醫們終于找對了方向,雖然他們尚不清楚壞血病的來龍去脈,卻已經找到了切入口,即合理安排船員們的膳食[15]56。柯克布恩似乎已經發現船員們的餐食有問題,他曾談道:“遠航船就像一個新世界,水手的餐食完全不同于陸地上的食物。我們對航海疾病的認識很陌生,但應該有適當的對策。只有做到如此,我們的船員才能不畏艱險,戰勝風暴及對手,不然他們將一直與疾病糾纏。找到原因,才能減少死亡率。”?

林德也強調,海軍一定要合理安排船員的膳食,對此他提出一些建議:(1)提倡吃新鮮肉類。他談道:“同時期(18世紀中后期)英國海軍的膳食比不上西(班牙)、法海軍,后者提供了各類新鮮肉湯,英軍則應該向對手學習。”(2)在航海過程中保證船員飲用健康干凈的水。(3)倡導吃全麥食物,多攝入膳食纖維。(4)反對船員酗酒。(5)最重要的是,他用科學方法證明喝水果汁(檸檬、橙)可以預防、治療壞血病。

布萊恩繼續捍衛林德提出的改革主張,贊同林德提出的膳食計劃,即要讓士兵堅持喝檸檬汁和橙汁,防治壞血病。布萊恩曾談到,每50個橙子或檸檬就是船上一個幫手,可以拯救一名船員的性命。他還建議用葡萄酒替代船員常喝的朗姆酒。布萊恩大力推廣林德的方法,很快便減少了海軍中的壞血病患者。

托特爾亦強調吃水果可以幫助船員預防、治療壞血病。1785年,他還寫信給當時著名醫生威廉·庫倫(Cullen),稱對方關于壞血病的觀點有誤。庫倫認為吃動物血液、白蘭地、鴉片可以治療壞血病,托特爾明確表示這些方法沒有效果。托特爾還認為,吃新鮮蔬果勝過吃蔬果汁。這一觀點在當時也受到質疑,多年后大家才明白其中道理。托特爾談道:“醫生們太過關注如何制作蔬果汁,以及怎樣保存它們。”言下之意,他不太主張喝太多蔬果汁,這樣容易引起胃酸過重。取而代之,大家可以多吃卷心菜及其他綠葉蔬菜。他還指出:“其實這些都是后勤人員應盡的職責,軍方已經提供足夠的采購資金,他們應該采買不同種類的蔬果,不然海員們將患上營養失衡的疾病。”托特爾還向“夏龍號”廚師提出建議:“‘夏龍號’應該為病員準備專門膳食。這是采購員、廚師的職責,他們應該互相配合。患病者應該多吃蔬菜羊肉湯(每天吃)、烤肉、雞蛋布丁、稻米布丁、蛋撻、軟面包、豌豆湯、烙餅、蘋果布丁、橘子醬、燕麥糠糊(混合果酒及白糖)。康復期的病人多喝茶、咖啡、可可汁、果酒、尼格斯酒等。”

對于其他疾病,船醫們也展開積極探索,并提出各種建議。布萊恩發現,沉重的體力勞動也容易導致船員患病(比如疝氣病等),因此船長要合理安排船員們的工作時間,做到勞逸結合。吉爾里斯皮建議船長要合理安排船員的工作,不要讓船員長時間暴曬于陽光之下。他還認為醉酒不但傷身,還容易造成心理疾病。對付心理疾病,可以利用音樂、射擊、舞蹈、游戲、操練來分散其注意力,達到治療效果。

第二,船醫們已經發現并強調預防疾病的重要性。在船艦上,加強衛生是預防疾病的重點。林德主張保持船艦干凈衛生,這能有效減少斑疹傷寒、瘧疾、黃熱病的患者。1757年,他發表論著《論如何在皇家海軍中以最有效的辦法保持船員健康》(

An Essay on the Most Effectual Means of Preserving the Health of Seamen in the Royal Navy

)。全書分兩部分,第一部分論及如何在軍艦上預防疾病及新船員患病的原因。第二部分討論對付流行病的方法,以及如何保持船艙衛生。林德建議,船上的病患被送上岸時,應該將他們的病歷及時、悉數轉交給當地醫院。后者應該隔離熱病、腹瀉等患者,準備專門病房,避免傳播感染。這是艦長、船醫的重要職責。布萊恩提出,船艦應該保持干凈,軍官要隨時檢查衛生,甚至有時要突擊檢查。他建議海軍升級船艙的通風設施,確保艙內環境干爽。托特爾建議軍隊為海員分發統一干凈的制服。他還強調要將船艙打掃干凈。另外,船員要隨時清洗船上的儲水桶,最好放入焦炭,過濾出干凈的水。在衛生方面,吉爾里斯皮談到,一旦發生流行病,隔離、消毒是必要的。

托特爾等人還在海軍中倡導種牛痘,防治天花。雖然天花疫苗由琴納發現,但將其推廣到海軍中的第一人卻是托特爾。早在1798年,托特爾就建議海軍為船員種牛痘,但直到1858年英軍才免費(強制性)為海員接種。由于接種疫苗的效果很好,海軍總部為琴納頒發了金牌。托特爾還熱情洋溢地致函琴納:“……自從士兵們種牛痘后,效果非常好,死亡率大大降低……您得到海軍頒發的金獎章,是實至名歸。”對此,琴納也謙遜地回函:“非常感謝閣下的贊譽,我很榮幸能得到海軍的金獎章。我只是盡我所能治療天花,完全沒有想到此發現會驚動大家(得獎)。我還要特別感謝閣下將此方法推廣到海軍(船員)中,讓更多的人獲益。”

羅伯特森認為,當時英艦上火炮的設計有缺陷,經常有火藥灑落在彈藥庫中,開炮時難免會有明火落在甲板上(中),就很容易對船員造成傷害。如果能解決這個問題,則可減少燙傷、燒傷、炸傷的患者。

第一,船醫們強調,無論是在醫學界還是船艦上,通過科學的管理和系統的分析才能取得長足進步。柯克布恩敢于挑戰傳統,他質疑某些權威的僵化觀念,主張醫學界應該拋棄行會舊規及偏見。他對海員所患疾病進行了詳細記載,包括腹瀉、滑腸、痢疾、壞血病、熱病、營養不良等,然后提出治療辦法,再出版成書籍,這對新入伍的軍醫、船醫幫助頗大。

布萊恩主張科學地分析數據,從宏觀上開展系統的醫療改革。布萊恩掌握不少醫療方面的數據,包括艦隊及醫院的統計,這便于他掌控全局,得出合理的結論。對布萊恩幫助最大的兩人分別是其老師威廉·亨特,及其服役時的上司羅德里。羅德里爵士統領的西印度艦隊共有20艘船艦、12000名士兵。每艘船艦的船醫每月都將醫療情況及病歷上報給布萊恩,讓其能夠妥善地安排工作,并著手改革。1781年,羅德里還將布萊恩帶至倫敦的海軍總部,讓其有機會向海軍高層闡述改革計劃。布萊恩強調,海軍的死亡率過高,每年有1/7的海員死去,1/15的海員病倒,死去海員的數量相當于3艘軍艦人數的總和。他還提到,大艦的死亡率最高,長時間活動于第二、三層甲板的士兵極易患病。相對來說,在小一點的快船、單桅航船、補給船上,船員的死亡率要低一些,甚至無人死亡。由此,他總結道:“死亡并非不能控制,希望是有的,只是要實行系統管理,就能改正弊端。”布萊恩還強調,船醫要加強與港口醫院的聯系,提高效率。軍隊或公司應該為病患準備充足的救援物資,船醫不需要自己購買藥物。

第二,船醫們除了在醫務、醫術上提出建議,還以身作則,倡導優秀醫德。在眾多船員及同行口中,林德的口碑都不差。有人談到,布萊恩雖然看起來很嚴肅,實際上卻非常關心船員的健康,他是一名有良好醫德的醫生。布萊恩曾經說過:“在大海中航行的船員特別無助,他們隨時面臨危險,我們要幫助他們,就像照顧孩子一樣,這是船醫應盡的職責。”?

1797年,托特爾所在艦隊發生嘩變。當時,上將厄爾·豪伊因身體狀況不好而退休,布里德波特(Bridport)繼任艦隊司令。就在此時,“皇家喬治號”(Royal George)船員嘩變,繼而整個艦隊的士兵都蠢蠢欲動。嘩變的原因是士兵要求帶薪療傷。在此之前,士兵一旦受傷,不能參加工作的話,便被停發薪酬。軍方強調,病員其實并沒有被停發工資,其薪酬只是被用來治病了(即支付給醫院)。士兵對此表達強烈不滿,認為治病與發工資是兩回事,久而久之雙方矛盾便被激化了。托特爾當時尚在服役,對此,他僅提到“士兵們非常憤怒”。有人就此認為,托特爾其實是站在士兵一方的。嘩變很快就被控制下來。托特爾迅速關注參與嘩變的士兵的健康狀況,他提到:“很多參與者患上癔癥。他們時刻擔心被抓起來,或被懲罰審判,隨時處于一種緊張狀態。”當時,很少有船醫關注士兵的心理問題,托特爾是最先注意到該現象的醫生之一。

羅伯特森還提出,病人是平等的,不應該被區別對待。他認為,即便是黑奴生病,也應該盡全力救治他們,而且他極其反對奴隸貿易。曾有一艘英國運奴船被法國海盜劫持,后者又被羅伯特森所在的“迪達魯斯號”攔截,羅伯特森救出一名黑奴女孩,并悉心照顧她,他記載道:“女孩看起來很瘦,由于驚嚇過度,沒有食欲,甚至拒絕吃東西。在船上,我讓她洗了個澡,全身涂抹潤膚膏,以保護其皮膚。隨后,她感覺好點,也恢復了食欲。8天以后,她的體重增加了4磅。后來,我讓馬考勒(Macaulay)先生照顧她,囑托應該讓其受教育,她非常感動,含淚與我道別。”

不難發現,從18世紀中后期開始,倡導海上醫療改革的船醫不在少數,其中又以英國船醫比較突出,究其原因,與英國綜合實力上升、海軍建設加強、海上霸權確立、海外殖民(活動)增多等有關系。不管怎樣,西歐國家要確保海上、海外活動順利開展,采納船醫的意見建議應該是前提條件之一,這些倡導得到實施后,又切實地促進了船醫制度、海洋醫療甚至人類醫學的發展。

18世紀末19世紀初,航海醫學界的變動改革,不但保障了航海活動的正常開展,還促進了船醫制度的完善。

在諸多船醫的共同努力下,人們已經發現治療一些疾病的辦法,海員、船員們的死亡率有明顯降低,此為當時航海醫學取得的最大成果。18世紀中期以前,西方世界對壞血病基本是束手無策。18世紀中后期,船醫詹姆斯·林德提出了新思路,采用了新辦法,倡導系統的航海醫療改革,取得了顯著成果,極大地減少了船艦上的壞血病患者。雖然當時醫學界尚未完全解密其中緣由(缺乏某種維生素),但人類至少能夠與壞血病抗爭了。

早在1753年,詹姆斯·林德便發表了價值頗高的關于壞血病的論文。遺憾的是,他雖然找對辦法,卻未引起重視。相比軍隊及官方,民間航海者更愿意嘗試、測試林德提出的預防、治療方法。所有實踐者中最出名的是詹姆斯·庫克船長。庫克特別關心船員的飲食起居。他年輕時候就聽說,有20%的船員在橫渡大西洋途中死去。因此,在其三次(1767年、1772年、1776年)指揮船隊橫渡太平洋的過程中,都很注意保持船艙干凈,合理安排膳食。他認為林德預防航海疾病、治療壞血病的方法是正確有效的。除此之外,他還認同船長帕里賽爾、坎貝爾(Campbell)、瓦里斯(Wallis)的相關實踐。英國人佩爾哈姆(Pelham)專門在港口為船艦配給食物,他還嘗試濃縮麥芽汁和啤酒,然后灌入木桶中。待船員喝酒時,將濃縮漿液放出,以1∶10、1∶12或1∶16的比例勾兌成普通飲品。庫克船長認為,此液是預防壞血病的獨家配方,效果極好。在其船上,另一種防壞血病的食物為北歐腌菜,即將腌制的卷心菜與杜松子、茴芹籽攪拌在一起,然后將其密封在木桶中。庫克規定,在航行過程中,每名船員每周吃兩次北歐腌菜(總計1磅重)。來自柏林的船員巴隆·斯托拉齊(Baron Storach)建議濃縮胡蘿卜汁,再裝入木桶中,隨時飲用。后來經實踐證明該汁效果不佳。更為有效的檸檬汁和橙汁則被船醫專門保管。1775年,庫克船長為了保障船員安康,宣告航行結束,返回英國,這次航行沒有一人因患航海疾病而死去,這在以前不曾有過。英國皇家學會對其評價頗高,認為庫克不但在地理、交通上作出了貢獻,還避免了壞血病暴發,保障了船員的健康,這是不可比擬的成績。為此,學會授予其象征最高榮譽的科普利獎章(Copley Medal),以表彰其對航海醫學作出的巨大貢獻。

直到1795年(另說為1796年),在船醫布萊恩的倡導下,英國海軍才強令海員補充蔬果,防治壞血病。當年,英國皇家軍艦“索福克號”(Suffolk)治療壞血病的案例就很有影響力。該艦于1794年4月2日從英格蘭出發,前往印度,航行時間為3個星期零1天。艦長每天令船員喝2—3盎司的檸檬汁(與啤酒混合,或加些蔗糖),結果當他們到達馬德拉斯的時候,無一名船員患壞血病,只有15名乘船者(非軍人)有相關癥狀,乘客抱怨軍方,未給予他們與船員一樣的平等待遇。1797年,當厄爾·斯彭瑟(Earl Spencer)勛爵視察樸次茅斯的海軍醫院時,提出要看望壞血病患者,結果院方告訴他,船上無人患該病,這令勛爵感到很意外。1800年,“索福克號”再次遠航,在4個月的航行中,也只有16人患壞血病。

有人認為,由于當時還有更重要、更耀眼的醫學突破,即愛德華·琴納成功接種天花疫苗,林德治療壞血病的光輝成就便被“遮蔽”了,其影響力就變小了,但不可否認,林德的發現實實在在拯救了被壞血病折磨的水手。即便進入19世紀,也有很多船艦沒有推行此法,捕鯨船船主、船長都不在乎這些,于是在其出海過程中,常有船員患上壞血病。其實,這也降低了捕鯨者的工作效率。當時,經常有捕鯨船在太平洋發現獵物,但由于船員患壞血病,不得不前往馬里亞納和三明治島休整、恢復,而放棄捕獵。當然,也有民間捕鯨船遵從林德醫生的建議,19世紀上半葉,捕鯨船船醫·弗里德里克·德貝爾·本內特(Frederick Debell Bennett)提到,由于船員有意識地吃新鮮蔬果,很少有人患壞血病。不過,有時船員們仍然想吃一些腌制食品,換換口味。

從18世紀中后期起,西歐船艦上的死亡率得到了有效控制。1725—1770年,法東公司商船船員赴亞洲年均死亡率有14%,相對較高,但其中原因更多是物資供應不足。1750年以后,法東公司規定,船長必須向船員提供檸檬汁,因壞血病死亡的船員開始減少。布萊恩在其論文《對海員疾病的觀察》(1785年)、專著《醫學》(

,1822年)中均提到醫療改革的實際成效。比如1781年11月至1782年5月,在西印度皇家軍艦“無畏號”(Formidable)上,居然沒有船員因病去世,雖然有13名船員患病(得天花及潰瘍),但都被及時送到港口醫院救治。1782年,西印度艦隊有40艘船艦、24000名士兵,但在當年的6個月中,僅有350人因病去世,不足1000人被送往港口醫院。此死亡率就現在看來有些高,但相比布萊恩接手艦隊前,已經降低不少。而且大部分船員只是患上瘧疾、黃熱病和痢疾,相比曾經無藥可救的壞血病,這些疾病的致死率還不算太高。進入19世紀,船員患病更少,死亡率更低,有時甚至全員健康返航。1782年,海軍中近1/3的船員進過醫院。至1813年,這一比例降到1/11。船醫本內特曾記載:“1836年11月27日清晨,我們抵達格雷夫森德(Gravesend),在3年零24天后,終于結束航行。我們非常幸運,沒有因疾病或事故失去任何一名船員。”

18世紀末19世紀初,在船醫、海軍、公司、社會共同的努力下,西歐船醫制度得到完善。

其一,隨著西歐海外殖民活動增多,服務于船艦上的醫療人員亦增加了。航海醫學要前進的話,相關問題就必須引起重視。18世紀,荷東公司海員的高死亡率引起高層注意。1736年,荷東公司“17人委員會”作出決定前,也要咨詢萊登大學醫學教授赫爾曼·波爾哈夫(Herman Boerhaave),聽取其意見。盡管如此,海洋史學家C. R. 博克舍認為:“波爾哈夫并未提出中肯建議,或許正是因為決策層聽取其建議,才導致員工死亡率一直很高,航海醫學的發展才停滯不前。”無論如何,航海醫學已經引起荷蘭全社會關注,荷東公司還設立獎金,獎勵那些幫助解決航海疾病的人或社團。18世紀末以前,船員如果患上某些疾病(比如性病),必須支付報酬給船醫,才能被醫治。但到了19世紀,政府或船主主動承擔起海員的大部分醫療費用。這一舉措無疑強調了海上醫療的重要性,讓船醫成為航行過程中的必配人員。

美國獨立戰爭期間,英軍船醫的數量從1779年的300人增加到1783年的450人。1793年,英海軍的總人數為70000人,外科船醫有550人(不含船醫助手)。1799年,英海軍有634名外科船醫。1806年,外科船醫增加至720人。1814年,英國海軍有14名內科醫生,850名外科醫生,500名船醫助手,25名藥劑師,50名醫院助手。19世紀初,英國政府規定,如果遠航船艦上的全員(含乘客、船員)超過50人的話,則必須配備船醫。另外,各等級外科船醫均要配備助手,具體標準為:每名一級船醫配3名助手;二級船醫配3名助手;三級船醫配2名助手;四級船醫配2名助手;私船船醫配1名助手。船醫人數增加后,西歐船艦的航行便有了醫療保障,也客觀上刺激了這些國家開展海外擴張活動。

其二,18世紀末19世紀初,船醫的職責有了更加明確的規定。有英國船醫記載道:“每天早上醫生都要向船長作報告,列出病患病情,提出可以改進的地方(主要是衛生)。如果有人受罰,船醫必須在場,如果被懲罰者有病,船醫可以向船長報告。”船醫每天要記錄病歷。抵達某處港口后,船醫可以將嚴重病患送到港口醫院,報告病情,遞交病歷。在軍艦上,每天早上醫生都會為病患看病(坐診),如果不能及時醫治,則讓他們前往醫務室候診。1806年,英國皇家航海準則規定,船醫每隔兩天要查一次房,必要時,船醫需要干預船員(病患)的膳食。以英國捕鯨船船醫為例,其最重要的工作就是預防壞血病,因此他們經常親自準備檸檬汁、白蘭地等含維生素的飲品。有責任的船醫還要檢查船艙衛生,確保沒有引發疾疫的隱患,有時醫生會熏蒸船員的衣物,甚至處理掉(燒掉)它們。19世紀,英國海軍明確規定,禁止船醫私自售賣醫藥箱中的藥品;船醫必須保障船上俘虜、囚犯的身體健康。1849年,英國政府規定,船醫要保障船上每位(任何)乘客的健康;如果船(乘)員有小傷小病,醫生應該當天醫治;如果有人患大病或傳染病,則需隔離。

其三,船醫的工作得到認可后,其社會地位也在提升。18世紀末19世紀初,特別優秀的外科船醫能夠升級為地位高的內科醫生。詹姆斯·克拉克(James Clark,1788—1870)于1809年成為英國海軍外科船醫,經過奮斗,后來成為皇家內科醫生。約翰·哈里斯(John Harness)于1776年加入英國海軍,1778年成為正式外科船醫。1793—1799年,他又成為地中海艦隊的內科船醫(地位提高)。1798年,一艘英國船的船長被驅逐下船,船員們都擁戴博學多識的船醫當船長。當時,另有一位船長談到,如果船醫不在船上,就不開船,他是不可替代的人物。1800年,英國理發師外科醫生行會被解散,英國皇家外科醫學院(Royal College of Surgeons)在其基礎上建立起來。外科醫生終于擺脫了理發師身份,其地位也相應提高。英國海軍在1838年規定,船醫也是軍艦上的軍官,盡管級別不高,但肯定了船醫的地位。

其四,隨著西歐航海活動增多,航海疾病肆虐,船醫水平也必須跟著提高。1742年,英國船醫約翰·阿特金斯(John Atkins)籌建了一個培訓學習中心,專供海軍船醫使用,中心內有病理學博物館、解剖室、演講室(每月舉辦一次演講)、廚房、客廳等。1747年,英國皇家外科醫生協會建立,旨在加強海軍醫務的管理,提高軍醫的素質。直到1796年,英國海員傷病專事委員會才全面負責船醫的選拔與考核,從此英國船醫中不乏接受過高等教育的優秀人才。到了18世紀末,由于英國重視相關教育和培訓,愿意為海軍服務、希望登船當船醫的畢業生有所增加,他們分別來自各大高校以及倫敦、愛丁堡、都柏林及格拉斯哥的海軍醫院。1809年,英國還規定,即便要當上船醫助手,也必須接受高等學校教育。

其五,18世紀末19世紀初,英、荷兩國較為成功的船醫制度為其他西方國家提供了經驗和借鑒。18世紀末,一名法國學者指出,英國海軍中外科船醫的水平高于法國船醫,這是因為前者更重視船醫的訓練、考試、地位及改革。為了招募到更好的醫生,以及提高船醫的地位,1793年法國海軍為船醫授予適當軍銜。到了18世紀末,荷蘭也像英國一樣,多數船醫開始由醫院培訓。其中有幾個原因:醫院中能學習到更多專業知識,有各種設備設施,更有博學的老師;荷蘭經歷了幾次(英荷)戰爭后,戰力被削弱,無論海軍還是海外公司都無力支撐軍醫、船醫制度的運作;醫院中能接觸到更多病人,了解最新的病況。瑞典東印度公司創立于1731年,服務于該公司的船員相對較少,患壞血病且死亡的船員也少。1733—1767年,只有兩名瑞典船員患壞血病死去。有學者指出,從1743年起,瑞東公司就汲取英、荷經驗,為船員提供富含維C的檸檬汁,船員們還必須定期吃北歐腌菜,即便從歐洲到中國這樣長的時間里,這種食物都不會變質。另外,瑞典人通常會在大西洋的阿森松停留一兩個星期,補充物資及恢復體力;而且瑞典船艦不太擁擠,他們在亞洲沒有大量殖民地,不用運送大批士兵前往,船上較為通風,能夠保持干凈整潔。因此,船員很少患斑疹傷寒等流行病。瑞典船艦通常載100—150人,人數大大少于同等級的英、荷、法國船。如果要說不足的話,那就是在返歐途中,瑞典船上的食物顯得不新鮮(往來亞歐需16—30個月),瑞典人很少在亞洲沿途補充物資,這樣便容易患上疾病。匪夷所思的是,在1731—1766年,瑞東公司赴亞洲員工的死亡率居然高達年均12.2%。至今未有足夠理由能解釋其中原因。丹麥東印度公司(簡稱丹東公司)成立于1616年。1732年,其重組并更名為丹麥亞洲公司(Danish Asiatic Company)。每年冬天,丹東公司派1—2艘單程商船(只去不回)和2艘往返商船赴亞洲開展貿易活動。在丹東公司,也有船員死在遠航途中,但因壞血病致死的案例不多。1722年,奧斯坦德(比利時)東印度公司成立。1722—1732年,公司僅派20艘商船赴亞洲。比東公司船員赴亞洲的死亡率相對較低,10年間僅為8%。普魯士東印度公司(普東公司)在1751—1756年,6次派船赴廣東開展貿易,在其每艘商船上配備2—3名船醫。相關資料顯示,休息補給站對維持普東公司船員的健康很重要。普東公司派往亞洲的第一艘船僅在爪哇停留休整,結果導致眾多船員堅持不住而死去。第二次,他們在佛得角靠岸休整,結果全員安全抵達亞洲。德國于1848年建立海軍,但直到1896年他們才建立起完善的海上醫療服務體系。美國在獨立之前(1775年)便初建海軍,當時雇用了4名醫生登船服務。1828年,美國海軍開始為船醫授予軍銜。

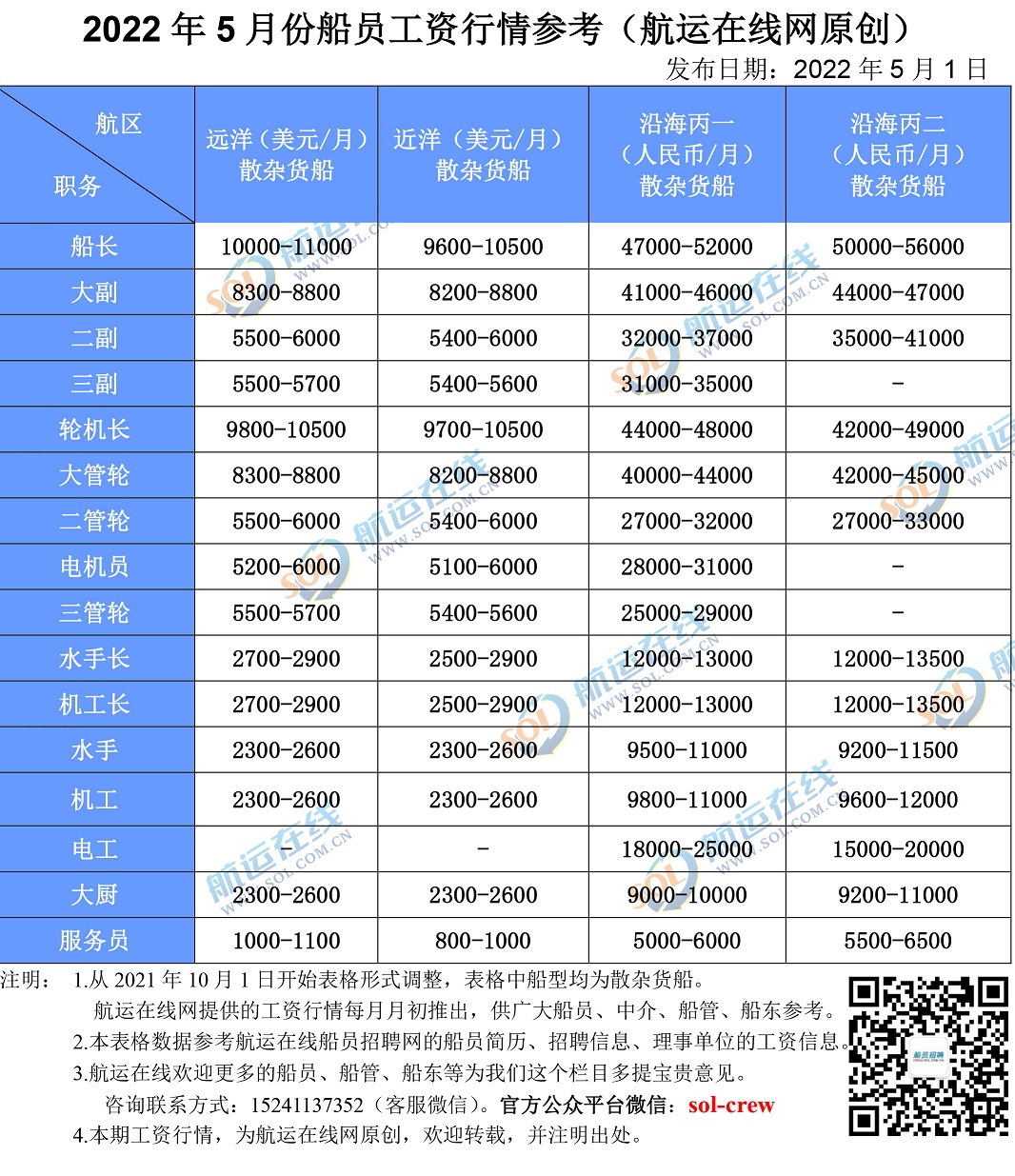

其六,18世紀末19世紀初,西歐船醫的薪水待遇也在逐步提高。直到1805年,英海軍船醫還需自掏腰包,購買藥品。1805年之后,藥劑師行會被撤銷,海軍終于統一撥款給船醫去購買藥品。盡管如此,海軍最初撥付的款額較少,如果藥品、器材在航行過程中被消耗掉(包括在戰爭中損壞,遭遇沉船等情況),上級均不允許報銷或再次購買。1805年以后,英國船醫的日薪有較大提升,并按照等級劃分薪級(見表1)。當時英國船醫及其退休金均由海員傷病專事委員會管理。船醫在每個月的第一個和第四個星期四都可以參加由委員會組織的晉級考試,如果通過,薪酬又會增加。

18世紀末19世紀初,在諸多因素的共同促進下,航海醫療問題終于得到逐步解決,船醫們的倡議被相繼實踐。從宏觀上來看,船醫們的改革亦在一定程度上促進了航海醫學乃至整個人類醫學的進步。

首先,由于條件升級,船醫們研究疾病的方法更科學,數據更全面,結論更準確了。18世紀,英海軍船醫開始重視基于綜合數據的醫學分析。1781年,布萊恩記載道:“我擔任英國皇家海軍(內科)船醫已經兩年,這支艦隊有20多艘軍艦,常年在巴巴多斯及背風群島服役。每個月,我都要巡視不同的船艦,調查登記傷亡情況。在港口停留時,如果有英屬醫院,我也要監督其工作。這讓我可以全面了解服役地點及軍艦上的疾病情況。”Introduction,xv18世紀末19世紀初,以詹姆斯·林德為代表的船醫不但意識到營養均衡的重要性,還開始研究熱帶疾病,探索人體新陳代謝的原理,建立起衛生學體系,并開展健康統計及醫療評價,且重視健康篩查,最終促進了醫學、社會的進步。

其次,在船醫們的倡導努力下,社會各界的關注關懷下,西方科技的日益進步下,海上的醫療衛生條件得到了極大改善。1781年,英國海軍終于邁出醫療衛生變革的第一步。在樸次茅斯港,新入伍的海軍士兵必須脫光衣服,洗完澡后換上統一制服。舊衣服則被處理掉(燒掉),以避免疾病傳播。還有資料提到,新兵被安排到一艘衛生船上,其衣物被消毒處理后再送到軍艦上。1810年5月,布萊恩等人提出的為船員們提供肥皂的建議終于被海軍采納。布萊恩有幸看到此幕,他還調侃道:“以往只有船員開口時,才會有人提供肥皂,而且要用錢買,就像他們用錢買香煙一樣。”另外,船艦上的醫務室、病房被轉移到環境更好的地方(艏樓下方)。其實,在改善衛生條件的行動中,其他一些疾病也被一并認識,有些疾病甚至得到了很好的控制。17—18世紀,不少船醫認為,船艦甲板內不通風是造成壞血病的主因之一。因此在18世紀中期,英國海軍開始采納沙頓(Sutton)和海爾斯(Hales)的建議,改善船艦的通風設施。結果,斑疹傷寒患者迅速減少,這是在對付壞血病過程中獲得的意外“收獲”。

再次,西歐還出現了專門的港口醫院、海洋(軍)醫院。荷東公司成立以后,在阿姆斯特丹和澤蘭等地安排有零星的港口醫務人員,包括2名內科醫生、2—5名全天候外科醫生、1名藥劑師及1名助手,還有一些臨時聘用的職業醫生。直到17世紀,英海軍尚沒有在英國的專屬醫院,海軍只能臨時租借岸邊的房屋、設施來接收、診治傷員。在戰爭期間,海軍還曾強征巴爾特醫院和圣·托馬斯醫院,用作臨時的戰爭醫院。英國最早的海軍醫院應該是始建于1692年的格林威治醫院(Greenwich)。該院由克里斯托弗·韋爾恩(Christopher Wren)爵士設計,1705年投入使用。1763年,該院開始專門為退伍軍人服務,至18世紀90年代,其已經能容納2500個床位。雖然格林威治醫院收治海軍士兵,但其并非海軍直屬單位。

英海軍建立的第一所醫院是位于樸次茅斯的哈斯納爾醫院(Haslar)。1751年,該院初步建成。1754年,醫院初步投入使用。1761年,該院完全建好。哈斯納爾海軍醫院由約翰·特納(John Turner)、西奧多·雅各布森(Theodore Jacobsen)設計,總耗資100000英鎊,每年維護費為14000英鎊。最初,該院有1800個床位,并不擁擠,但后來隨著病患增多,床位便顯得不足。最開始該院有1名內科醫生,1名外科醫生,1名藥劑師,1名護士長,多名護士(每14名病患配備1名護士)。18世紀80年代,哈斯納爾醫院配備1名內科醫生,2名外科醫生,1名藥劑師,7名醫生助手,3名雜工,以及多名護士。至1805年,該院各層次的員工人數均翻倍。18世紀末,該院已經能容納2000名患者。1780年,該院接收了8143名病患,其中有5572名熱病患者及1457名壞血病患者,當年住院病人的死亡率為1/13,特別高。為了安撫病人,醫院還專門聘請了一位神父來為死者禱告。1795年,哈斯納爾醫院的最高領導由海軍指派,內、外科醫生均增加至3人。1762年,英海軍又在普利茅斯的東斯托恩豪斯教區建起專屬醫院。普利茅斯醫院可容納1250名患者,年均維護費為14000英鎊。醫院有10棟樓,每棟樓有6個大病房,每個病房有20張床。1780年,該院能提供1423張病床。據說,該院的護理并不到位,經常有護理人員喝醉。18世紀90年代,曾有50—100名護士在這里工作。18世紀末19世紀初,該院的腐敗現象并不少見。19世紀初,該院的管理仍然顯得混亂。當時,英國海軍除了有哈斯納爾和普利茅斯兩所最出名的醫院,還在迪爾、謝爾尼斯、雅茅斯、達特茅斯建有直屬醫院。

港口或海軍醫院建立起來后,具有比較明顯的積極作用:首先,海軍醫院的工作與船醫的工作能夠串聯起來,在海外或海上患病的傷員能被及時送往海軍醫院治療或療養,由于雙方均隸屬海軍管轄,操作起來就更方便。1771年,英軍還在切爾西建立了海軍療養院,專供退休士兵及傷員療傷。其次,在職的船醫能在海軍醫院進行短暫培訓及提高業務水平,退役的船醫又能繼續在海軍醫院供職,這樣既延長了船醫的職業壽命,又解決了退休船醫的工作,還推動了海軍醫院的發展。1758—1783年,著名的航海醫學家詹姆斯·林德在該院擔任內科醫生。1758—1760年,該院接收了5734名病患,其中有2174名熱病患者,以及1146名壞血病患者。有時,林德一人就要負責300名壞血病患者。18世紀90年代,托馬斯·托特爾也曾在哈斯納爾醫院擔任過內科醫生,他在這里提出一些改革建議。比如托特爾認為該院醫生的待遇太低,應該增加他們的收入。再次,港口或海軍醫院也發展成培育人才的基地甚至醫學圣地。托特爾還建議在醫院中設醫學圖書館,以吸引更多的醫學人才。1805年以后,哈斯納爾醫院逐漸成為培養年輕軍醫的“搖籃”。

18世紀后半期,西歐(特別是英國)船醫群體壯大,并不斷提出改革倡議,這些意見建議一點點得到落實,這是近代以來船醫群體不懈努力、醫學科技不斷發展、航海活動持續開展的必然結果。長期困擾船員的壞血病、流行病得到較為深入的認識,并得到一定程度控制。進入19世紀,船醫制度逐步完善,航海醫學明顯進步,人類歷史進入一個快速發展時期。

本文為原創發表,并經云開網站編輯。轉載此文章須經作者同意,并請附上出處及本頁鏈接。